安塞姆·基弗文森特·梵高:花儿都去哪儿了

近日,荷兰阿姆斯特丹市立博物馆与梵高博物馆共同推出了安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)大型艺术特展——“花儿都去哪儿了”(Where Have All the Flowers Gone)。展览展出了基弗从1973年至今创作的25幅油画、 13幅速写和3部影像作品,以及8幅梵高画作。其中,阿姆斯特丹市立博物馆主要呈现了馆藏的基弗作品与其最新创作 , 而梵高博物馆则展出了梵高名作与基弗回应梵高的风景绘画。

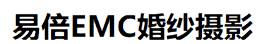

安塞姆·基弗出生于第二次世界大战末期的德国多瑙埃兴根,成长于战后德国的他目睹了物质与精神的双重崩塌。他的作品多使用稻草、灰烬、黏土、铅等材料,这种废墟记忆成为其艺术的核心意象。正如他所言:“废墟是一种开端”,这种将毁灭视为新生的辩证视角贯穿其创作始终。阿姆斯特丹市立博物馆当代艺术策展人利昂汀·科勒维(Leontine Coelewij)说:“战争一直是贯穿基弗作品的主题。”基于此,便不难理解为何此次展览的主题会选自美国民谣歌手、活动家皮特·西格(Pete Seeger)1955年创作的同名反战歌曲——《Where Have All the Flowers Gone》。展览以此为主题,同时还指向了那些激发基弗创作的“花朵”,尤其是梵高的《向日葵》。在两个场馆中,花瓣反复出现,呼应了基弗对失去与重生主题的关注。与此同时,基弗作品中反复出现的凋零植物与梵高笔下燃烧的向日葵之间的诗意碰撞——两种截然不同的“花”,还共同指向了艺术对存在意义的终极探索。

阿姆斯特丹市立博物馆早在1980年便收藏了基弗的作品《室内空间》《梅尔基舍的沙》,并于1986年为其举办个展。本次展览不仅集中呈现了馆藏基弗作品,还展出了他的近年新作,包括两件全新空间装置:一件是展览主题同名作品《花儿都去哪儿了》,以沉浸式绘画装置占据了博物馆“历史楼梯”空间,这件作品通过破碎的制服象征战争的伤痕,用干玫瑰与黄金交织出生死循环,探讨了毁灭与重生的对话;另一件装置《上升,上升,坠落》,通过代表影像的胶卷盘片和胶卷废片的组合,探讨了对人类历史的思考。

梵高博物馆则主要聚焦基弗与梵高艺术的深刻关联——1962年,基弗追随梵高19世纪80年代的生活、创作旅程,游历荷兰、比利时和法国。展览通过将梵高作品与基弗的同主题画作放置在一起,仿佛让我们用安塞姆·基弗的眼睛重新审视了文森特·梵高的艺术世界。当基弗巨大而肌理丰富的画作与梵高大胆而动人的笔触相遇时,我们看到了艺术的非凡魅力,这不仅是艺术天才的相遇,也是对艺术创造力如何超越时间,将共同的挣扎、奋斗转化为视觉艺术的探索。“这次展览将是一场跨越时空的对话”,梵高博物馆馆长埃米莉·戈登克(Emilie Gordenker)说,“它不仅呈现了梵高对基弗的影响,还强调了将他们的作品联系在一起的共同主题——自然、死亡和人性。”

无论是梵高在精神崩溃边缘以疯狂笔触涂抹出的星空,还是基弗用废墟、铅、灰烬构建的末世景观,艺术创作本身皆成为对抗虚无的仪式。梵高在给弟弟提奥的信中写道:“我以绘画阻止自己发疯”;基弗则直言:“艺术是一种抵抗遗忘的方式”。他们的作品皆以极致的情感密度,将个体的创伤升华为对人类普遍命运的凝视,诠释了“真正的创作永远是一场向死而生的冒险”。正如展览中并置的向日葵与铅制花瓣:一朵凋零,另一朵从灰烬中绽放。

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家易倍官网首页画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

黑人单亲妈妈哀求:我要去上班养孩子!抗议者冷笑回应:非法移民正在被抓,他们也有孩子

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

伪装成“主人”的弹幕,把无数AI女主播调成了猫娘/

主站 商城 论坛 自运营 登录 注册 伪装成“主人”的弹幕,把无数AI女主播调成了猫娘 旌影 2...

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律